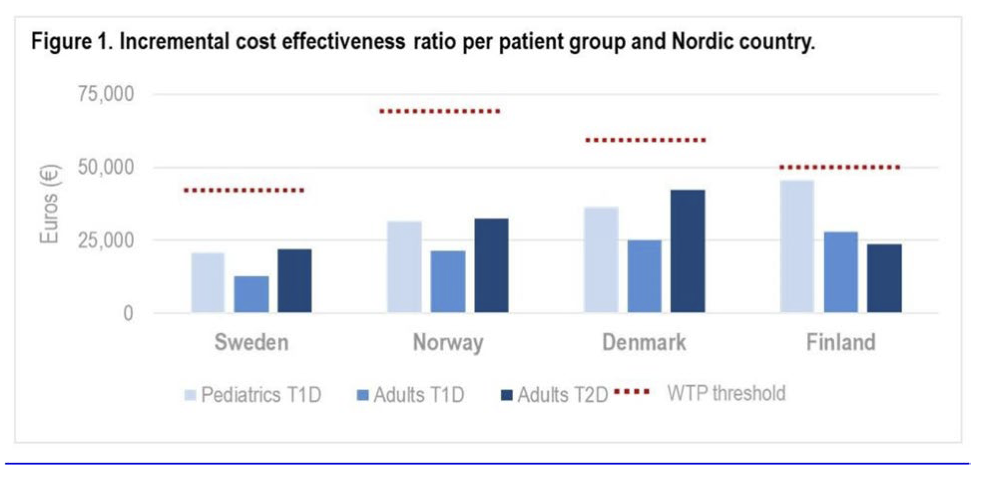

Johan Jendle (SO078-868) stellte die Ergebnisse eine gesundheitsökonomische Studie vor, eine umfassende Analyse der klinischen und wirtschaftlichen Auswirkungen von AID bei verschiedenen Patientengruppen in den nordischen Ländern. Dafür wurde die Kosteneffizienz von AID im Vergleich zu MDI+CGM über einen Zeitraum von 30 Jahren bewertet. Mit dem IQVIA Core Diabetes Model v.10 wurden die Kosten bei der AID-Nutzung durch verschiedene Patientenkohorten auf der Grundlage veröffentlichter Literatur und länderspezifischer Kostendaten simuliert.

Die Patientengruppen waren: 1. Kinder und Jugendliche mit Typ-1-Diabetes (T1D), 2. Erwachsene mit T1D und 3. Erwachsene mit Typ-2-Diabetes (T2D). Der Ausgangswert für HbA1c mit MDI+CGM betrug: 7,9 % für Kinder und Jugendliche mit T1D, 9,0 % für Erwachsene mit T1D und 9,1 % für Erwachsene mit T2D. Basierend auf den ausgewählten Studien wurden die folgenden AID-bedingten HbA1c-Reduktionen angewendet: 0,7 %, 1,4 % bzw. 1,3 %.

In allen AID-Gruppen wurden Gewinne an qualitätskorrigierten Lebensjahren (QALY) beobachtet: 1,4 für Kinder und Jugendliche mit T1D, 1,5 für Erwachsene mit T1D und 0,8 für Erwachsene mit T2D. In allen Gruppen wurden auch weniger diabetesbedingte Komplikationen beobachtet: bei Kindern mit T1D um im Mittel 34 % [Standardabweichung (SD): 1,9 %], bei Erwachsenen mit T1D 48 % [1,1 %] und bei Erwachsenen mit T2D 23 % [2,3 %].

Das inkrementelle Kosten-Nutzen-Verhältnis (ICER), das zur Bewertung der Kosteneffizienz herangezogen wird, blieb für alle Gruppen unterhalb der länderspezifischen Schwellenwerte für die Zahlungsbereitschaft (WTP) (Abbildung 1).

Fazit: Der Einsatz von AID-Systemen führt sowohl zu kurz- als auch zu langfristigen klinischen Vorteilen bei gleichzeitig geringeren wirtschaftlichen Auswirkungen. In den nordischen Ländern hat sich AID bei allen analysierten Patientengruppen als kosteneffiziente Therapie erwiesen. Diese Ergebnisse unterstreichen die Bedeutung einer angemessenen Mittelzuweisung für Diabetes-Technologien, die wiederum zu einer geringeren Inanspruchnahme von Gesundheitsressourcen beitragen.

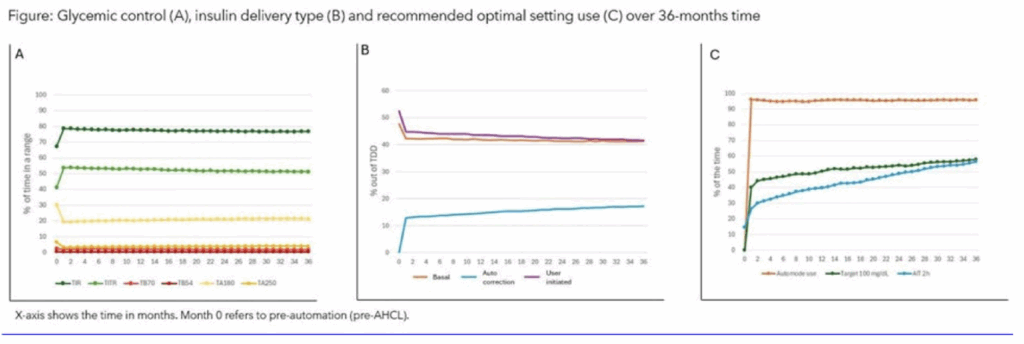

Es wurden weitere Analysen beim EASD vorgestellt, die sich auf die Nutzung von AID-Systemen unter alltäglichen Bedingungen fokussierten und die wir hier vorstellen. So präsentierte J. McVean (OP09-50) Daten zum MiniMed 780G-System, welches seit über drei Jahren in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten und Afrika) erhältlich ist. Ausgewertet wurden die „CareLink Personal”-Daten von Januar 2020 bis Januar 2025 von 1.145 Anwendern, die mindestens 16 Jahre alt waren, einen T1D haben, in der EMEA-Region registriert waren und ihre Einwilligung gegeben hatten. Als Endpunkte dienten die Güte der Glucosekontrolle, die Systemnutzung und Art der Insulinabgabe. Die Belastung für den Nutzer wurde als Prozentsatz des vom Nutzer gegenüber dem System abgegebenen Insulins definiert, während das Vertrauen in das System durch den Fortschritt von konservativen Einstellungen (Glucosezielwerte (GT) von 110 oder 120 mg/dl; aktive Insulinzeit (AIT) >2 Stunden) hin zu empfohlenen optimalen Einstellungen (ROS, GT = 100 mg/dl; AIT = 2 Stunden) definiert wird. Wie in Panel A dargestellt, stieg die Time-in-Range (TIR) bei AID-Nutzung rasch auf einen mittleren Wert von 78,6 % und blieb dort über 36 Monate relativ stabil. Time-in-Tight-Range (TITR) folgte einem ähnlichen Muster, stieg von etwas über 40 % zu Beginn der Studie auf 54 % und blieb über 36 Monate hinweg bei ≥50 %. Die Zeit unterhalb des Zielbereichs (TBR; <70 mg/dl) sank von 2,5 % zu Beginn der Studie auf 2,0 % nach einem Monat und fiel weiter auf 1,8 % nach 36 Monaten. Beeindruckenderweise erreichten >75 % der Teilnehmer einen TIR-Zielwert von >70 % und >50 % erreichten einen TITR-Zielwert von >50 %. Gleichzeitig stieg, wie in Panel B zu sehen ist, der durchschnittliche Prozentsatz der Insulinabgabe durch Autokorrektur sofort von null auf 12,9 % und stieg über drei Jahre weiter auf 17,2 % an.

Der durchschnittliche Prozentsatz der vom Anwender abgegebenen Insulinmenge sank von 52,4 % zu Beginn der Studie auf 44,8 % und sank im Laufe der Zeit weiter auf 41,5 % ab. Die Menge des automatisch abgegebenen Bolus-Insulins stieg schnell von null zu Beginn der Studie auf 12 % nach einem Monat und stieg im Laufe der 36 Monate weiter an. In diesem Zusammenhang sank die Anzahl der vom Anwender initiierten Boli von 5,6 pro Tag zu Beginn der Studie auf 4,8 pro Tag und blieb über 36 Monate relativ konstant. Nach drei Jahren verabreichte das System den größten Teil des Insulins automatisch, was die Belastung für die Anwender durch weniger selbst initiierte Boli und ein größeres Vertrauen in das System reduzierte.

Das Vertrauen der Anwender in dieses AID-System hat sich im Laufe der 36 Monate ebenfalls verstärkt. Die Zeit, die im automatisierten Modus verbracht wurde, blieb beispielsweise nach einem anfänglichen starken Anstieg nach der Systemeinführung bei 90 % bis 95 %. Nach einem Monat der Nutzung verwendeten etwa 40 % der Anwender den empfohlenen Glucosewert von 100 mg/dl, nach 36 Monaten waren es fast 60 %. Die empfohlene Wirkdauer des Insulins von zwei Stunden war nach einem Monat auf 30 % gestiegen und lag am Ende der Studie bei über 50 %. Darüber hinaus stieg, wie in Panel C dargestellt, der prozentuale Anteil der Zeit mit einem AIT von 2 Stunden von 26,3 % auf 56,5 % und der prozentuale Anteil der Zeit mit einem GT von 100 mg/dl von 40,1 % auf 57,9 %.

Fazit: Die AID-Nutzung verbesserte die Glucosekontrolle unmittelbar und verringerte gleichzeitig die Belastung für die Anwender. Der Anstieg der Anwender mit ROS spiegelt das wachsende Vertrauen in das System wider, während der Anstieg des Prozentsatzes der automatisierten Insulinabgabe die Anpassungsfähigkeit des Systems aufzeigt. Systeme mit einem vollständig geschlossenen Regelkreise müssen in der Lage sein, die erwarteten Ergebnisse zu liefern und gleichzeitig das Vertrauen und die Zuverlässigkeit der Patienten in die Systeme zu stärken.

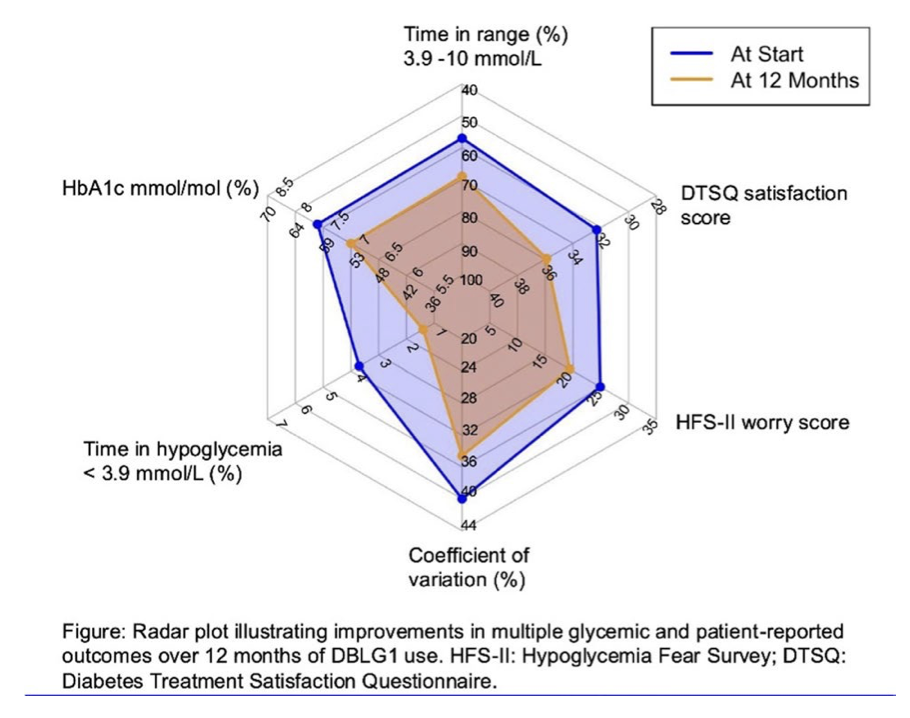

Bisher liegen eher wenige Real-World-Daten zur Nutzung des DBLG1- Systems bei Erwachsenen mit T1D vor, M. Lytrivi (OP09-53) berichtete Daten zur Glucosekontrolle von Patienten vor und nach dem Beginn der Nutzung dieses AID-Systems. In diese prospektive Kohortenstudie wurden Erwachsene mit T1D, die zwischen Mai 2022 und September 2023 mit der Verwendung des DBLG1-Systems begonnen hatten, in 12 spezialisierten Diabeteszentren in Belgien aufgenommen. Klinische Daten und CGM-Daten wurden zu Beginn der Studie sowie nach 4, 8 und 12 Monaten erhoben. Der primäre Endpunkt war die Veränderung der TIR (Glucose 3,9–10,0 mmol/l) vom Beginn bis zum 12. Monat.

Es wurden 167 Patienten mit einem Durchschnittsalter von 44±12 Jahren (Mittelwerte±SD) eingeschlossen, 62 % waren weiblichen Geschlechts. Die durchschnittliche Diabetesdauer betrug 19±13 Jahre; 78 % waren zuvor Insulinpumpen- und 95 % CGM-Anwender. Die TIR stieg von 57 (95 % KI: 53, 60) % zu Studienbeginn auf 69 (66, 72) % nach 12 Monaten (p<0,001). Der Anteil der Patienten, die das Konsensus-TIR-Ziel von >70 % erreichten, stieg von 18 % auf 47 % (p<0,001). Der HbA1c-Wert sank von 59,7 (57,5, 61,9) mmol/mol [7,6 (7,4, 7,8) %] auf 53,0 (50,8, 55,2) mmol/mol [7,0 (6,8, 7,2) %] (p<0,001), und die Zeit mit niedrigen Glucosewerten (<3,9 mmol/L) sank von 3,7 (3,2, 4,2) % auf 1,4 (1,1, 1,6) % (p<0,001).

Die von den Patienten berichteten Ergebnisse zeigten über den Studienzeitraum hinweg eine signifikante Verbesserung: Die Werte des „Hypoglycemia Fear Survey-II“ sanken von 24,9 (22,3, 27,5) auf 19,4 (16,6, 22,2) und für die Subskala „Sorgen” von 19,5 (18,4, 20,7) auf 17,6 (16,3, 18,8) (beide p<0,001). Der Wert für die Problembereiche bei Diabetes verbesserte sich von 8,0 (6,5, 9,5) auf 6,9 (5,3, 8,4) (p = 0,001), und die Behandlungszufriedenheit, gemessen anhand des „Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire“, stieg von 32,3 (31,1, 33,5) auf 35,9 (34,5, 37,2) (p < 0,001, moderate Effektgrößen, Cohen’s d). Die Häufigkeit selbst gemeldeter schwerer hypoglykämischer Ereignisse ging deutlich zurück, von 28,5 (10,6, 76,1) auf 1,7 (0,3, 9,7) Ereignisse pro 100 Personenjahre (p = 0,004). Die kumulative Abbruchrate betrug nach 12 Monaten 9,6 %, wobei die technologische Belastung als häufigster Grund angegeben wurde.

Fazit: Diese Real-World-Studie, an der 93 % der DBLG1-Anwender in Belgien teilnahmen, zeigt, dass die Nutzung eines AID-Systems mit einer verbesserten Glucosekontrolle, einer Verringerung des Auftretens von Hypoglykämien, einer Verbesserung der diabetesbedingten Lebensqualität und einer erhöhten Zufriedenheit mit der Behandlung verbunden ist.

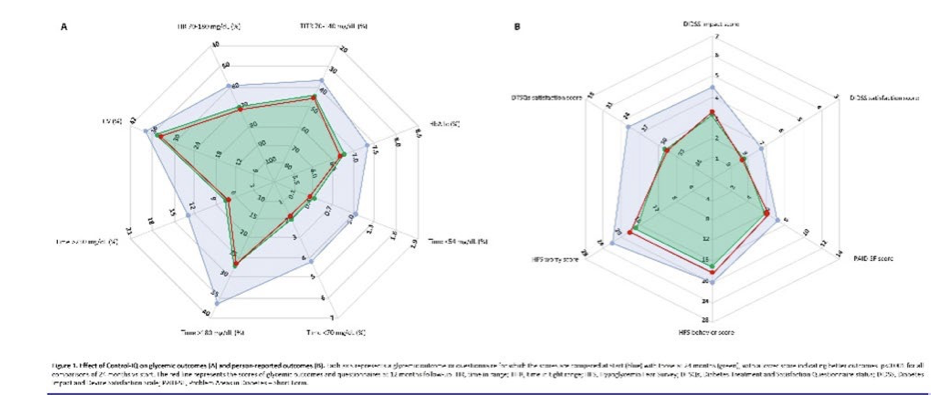

Real World-Daten sind neben den Ergebnissen aus randomisierten kontrollierten Studien wichtig für die Bewertung der langfristigen Wirksamkeit und Sicherheit von AID-Systemen bei der Behandlung von Menschen mit T1D. J. De Meulemeester (KU Leuven, Belgien) (OP09-54) präsentierte die Ergebnisse aus der INRANGE-Studie, einer prospektiven Beobachtungsstudie, bei der untersucht wurde, ob die Veränderungen beim Diabetesmanagement und die von den Patienten berichteten Ergebnisse (PROs) in der Praxis auch 24 Monate nach Beginn der Behandlung mit dem Control-IQ-AID-System bei Erwachsenen mit T1D bestehen bleiben.

Alle Nutzer, die zwischen Oktober 2021 und Dezember 2022 mit der Nutzung des AID-Systems begonnen haben, wurden nacheinander in 13 belgischen Zentren rekrutiert. Die Daten wurden prospektiv vom Beginn bis 24 Monate nach Beginn von Control-IQ erhoben, mit vierteljährlichen Bewertungen während der routinemäßigen Nachsorge. Die PROs wurden anhand validierter Fragebögen gemessen. Von den 473 in die Studie eingeschlossenen Erwachsenen verwendeten 442 (93,4 %) das AID-System mindestens 24 Monate lang, 24 stellten die Verwendung des Systems ein und 7 wurden bei der Nachuntersuchung nicht mehr erfasst.

Die Teilnehmer waren im Durchschnitt 38,5±13,1 Jahre alt, hatten eine Diabetesdauer von 20 Jahren und waren überwiegend weiblich (57,3 %). 47 % verwendeten zu Beginn der Studie MDI, 53,1 % verwendeten zuvor ein anderes AID-System. Die Teilnehmer hatten zu Studienbeginn einen HbA1c-Wert von 7,4 % und einen TIR-Wert von ~59 %. Die TIR stieg vom Beginn der Nutzung (58,8 % [56,8–60,9] bis zum 12. Monat auf 71,0 % [69,2–72,8], p<0,001) an und blieb bis zu 24 Monaten stabil (70,7 % [68,8–72,5], p<0,001). Der Anteil der Teilnehmer, die einen TIR-Zielwert von >70 % erreichten, hat sich mehr als verdoppelt – von 25 % zu Beginn der Studie auf 58 % nach 12 Monaten und 56 % nach 24 Monaten. Ein ähnlicher glykämischer Trend wurde bei TITR beobachtet, das von 37 % zu Studienbeginn auf 45 % nach 12 Monaten und 46 % nach 24 Monaten anstieg. Der Anteil der Teilnehmer, die das TITR-Ziel >50 % erreichten, verdoppelte sich nahezu und stieg von 18 % zu Studienbeginn auf 30 % nach 12 Monaten und 32 % nach 24 Monaten. Der HbA1c sank von 7,4 % zu Studienbeginn auf 6,7 % nach 12 Monaten und blieb nach 24 Monaten auf diesem Niveau. Der Anteil der Teilnehmer, die das HbA1c-Ziel <7,0 % erreichten, verdoppelte sich nahezu und stieg von 34 % zu Studienbeginn auf 66 % nach 12 Monaten und 64 % nach 24 Monaten.

Die Vorteile hinsichtlich HbA1c, TITR (70-140 mg/dl), Zeit mit Hypo- und Hyperglykämie und kardiovaskulärer Gesundheit blieben bis zu 24 Monaten erhalten (Abbildung 1A). Abbildung 1B zeigt eine anhaltende Verringerung der Angst vor Hypoglykämie, der Diabetesbelastung und der Auswirkungen von Diabetes auf das tägliche Leben sowie eine Verbesserung der Zufriedenheit mit der Behandlung. Die Verbesserungen der selbst eingeschätzten Lebensqualität (QoL) nach 12 Monaten blieben auch nach 24 Monaten bestehen. Insbesondere Control-IQ-Anwender berichteten nach 12 Monaten von signifikanten Verbesserungen ihrer körperlichen und allgemeinen Gesundheit sowie ihrer sozialen Funktionsfähigkeit. Signifikante Verbesserungen der körperlichen Gesundheit und der sozialen Funktionsfähigkeit blieben auch nach 24 Monaten bestehen. Die Verbesserungen der diabetes-spezifischen QoL-Faktoren (siehe Abbildung unten) blieben alle nach 24 Monaten bestehen. Die Verbesserungen bei den selbst berichteten schweren hypoglykämischen Ereignissen (SHE) und den Fehlzeiten am Arbeitsplatz nach 12 Monaten blieben auch nach 24 Monaten bestehen. Die Anzahl der SHE war im ersten Jahr (15,7 [9,5–25,9] pro 100 Personenjahre [PY]) und im zweiten Jahr (15,0 [8,9–25,3] pro 100 PY) signifikant niedriger als im 12-Monats-Zeitraum vor Beginn der AID-Nutzung (40,9 [22,6–74,3] pro 100 PY). Die Fehlzeiten am Arbeitsplatz gingen von 126 [48–333] Tagen pro 100 PY im Vorjahr auf 73 [28–194] bzw. 69 [18–264] Tage pro 100 PY im ersten bzw. zweiten Jahr deutlich zurück. Das Zusammentreffen dieser Ergebnisse führte zu einer Aufrechterhaltung des zusammengesetzten Siebenecks – bestehend aus TIR, TITR, HbA1c, TBR, Fehltagen am Arbeitsplatz, Hypotonie-Angst-Umfrage-Sorgenwert und Zufriedenheitswert – sowohl nach 12 als auch nach 24 Monaten der Anwendung

Fazit: Bei einer realen Population mit T1D wurden bis zu 24 Monate nach der Anwendung von Control-IQ Verbesserungen beim Glucosemanagement, der diabetesbezogenen Lebensqualität und der Zufriedenheit mit der Behandlung sowie eine Verringerung der selbst gemeldeten schweren hypoglykämischen Ereignisse und Fehlzeiten am Arbeitsplatz beobachtet.

In Frankreich wurde eine landesweite Befragung durchgeführt, um den Einführungsprozess, die Nachsorgemodalitäten sowie die Sicherheit und Wirksamkeit von AID im Alltag über einen Zeitraum von 2 Jahren bei einer großen, nicht ausgewählten Population bewerten zu können. C. Amouyal (OP 47-258) stellte die Ergebnisse von Erwachsenen und Kindern mit T1D vor, mit verfügbaren Daten zu Beginn (n = 2741; Alter 38±29 Jahre, 42 % männlich, BMI 24,5±6,7 kg/m2, Diabetesdauer 19±20 Jahre), nach 6 Monaten (n = 2235), nach 12 Monaten (n = 2215) und nach 24 Monaten (n = 1373). Dabei haben diese zwischen dem 1. Januar und dem 31. Dezember 2022 mit der AID-Nutzung begonnen. Klinische Daten, CGM-Messwerte, HbA1c-Werte und akute metabolische Ereignisse wurden retrospektiv bei Beginn der AID sowie nach 6, 12 und 24 Monaten Nachbeobachtung erfasst.

Die Hälfte der Personen begann mit dem MiniMed 780G-AID-System, die andere Hälfte mit dem Tandem Control-IQ-AID-System. Nach 24 Monaten hatten nur 2,9 % die Nutzung des AID-Systems abgebrochen, während die Zeit, die mit AID verbracht wurde, bei den AID-Daueranwendern hoch war (91,6±12,5%). Die verbesserte TIR und die HbA1c-Werte blieben zwischen 12 und 24 Monaten für alle Altersgruppen stabil, auch ein den Kindern (< 13 Jahre) und Jugendliche/junge Erwachsene (13–24 Jahre), bei denen die Glucosekontrolle zu Beginn der AID-Nutzung schlechter war.

Fazit: Nach 24 Monaten routinemäßiger Nachbeobachtung war die Beibehaltung der AID-Nutzung beachtlich hoch. Während der gesamten 24 Monate wurde eine deutliche und anhaltende Verbesserung der Glucosekontrolle beobachtet, was die Vorteile der AID-Nutzung in der täglichen Praxis für Menschen mit T1D unterstreicht.

Last but not least wurde bei einer Postersitzung mit dem netten Titel: „Everyone needs AID“ von J. Weiskorn (SO078-861) ein Vergleich der potenziellen Vorteile zwischen einem Therapiewechsel und der kontinuierlichen Verwendung von AID-Systemen bei Kindern und Jugendlichen mit T1D vorgestellt. In die Auswertung aufgenommen wurden die DPV-Register-Daten für den Zeitraum 2019–2024 von Kindern und Jugendlichen mit einem T1D seit >6 Monaten, Alter <18 Jahre, mindestens 1 Jahr AID-Anwendung und verfügbaren CGM-Profilen (TIR, TITR, TBR, Variationskoeffizient (CV)) einbezogen. Regressionsmodelle wurden verwendet, um mögliche Veränderungen der Glucosekontrolle und der Raten von Hypoglykämie und diabetischer Ketoazidose (DKA) im Zusammenhang mit AID zu untersuchen.

Es wurden die Daten von 1.688 Probanden (Medianalter: 12,2 Jahre, 54,0 % männlich und 30,9 % mit Migrationshintergrund) mit einer AID-Nutzungsdauer von 11 Monaten einbezogen. Vorher hatten 22,5 % (MDI 5,5 % (n = 91), CSII 17,0 % (n = 286)) der Probanden die Therapie gewechselt, 77,5 % (n = 1301) verwendeten bereits ein AID-System. Die CGM-Messwerte zeigten signifikante Unterschiede im Variationskoeffizient (CV): Während der CV bei den Umsteigern leicht anstieg (von 34,1 % [95 %-KI: 33,6–34,6] auf 34,3 % [33,8–34,8]), sank er bei den Nicht-Umsteigern leicht (von 33,7 % [33,4–33,9] auf 33,2 % [32,9–33,5]). Hinsichtlich TIR, TiTR und TBR wurden keine signifikanten Unterschiede beobachtet. Auch die HbA1c-Veränderungen unterschieden sich signifikant zwischen den Umsteigern und Nicht-Umsteigern: HbA1c sank bei den Umsteigern, stieg jedoch bei den Nicht-Umsteigern leicht an (von 7,37 % [7,26–7,47] auf 7,30 % [7,20–7,40] gegenüber 7,24 % [7,19–7,30] auf 7,29 % [7,23–7,35]). Die Veränderung der Rate schwerer Hypoglykämien unterschied sich stark zwischen den beiden Gruppen, mit einem Anstieg bei den Umsteigern und einem Rückgang bei den Nicht-Umsteigern (1,4/100 Personenjahre (PY) J [0,9–2,2] auf 2,3/100 PY [1,5–3,4] gegenüber 3,5/100 PY [2,9–4,3] auf 1,5/100 PY [1,1–2,0]). Signifikante Unterschiede wurden auch bei der DKA beobachtet, mit einem Anstieg bei den Umsteigern und einem Rückgang bei den Nicht-Umsteigern (0,7 /100 PY [0,4-1,1] bis 3,0 /100 PY [2,4-3,8] vs. 2,2 /100 PY [2,0–2,5] bis 0,6 /100 PY [0,5–0,8]).

Fazit: Nach einem Jahr zeigten die AID-Therapie-Wechsler einen leichten Vorteil beim HbA1c. Bei TiTR, TIR und TBR wurden jedoch im Laufe der Zeit keine signifikanten Veränderungen beobachtet. Das erste Jahr der AID-Anwendung hatte keinen positiven Einfluss auf die Häufigkeit von schweren Hypoglykämien und DKA, aber die kontinuierliche AID-Anwendung war mit einem Rückgang beider akuter Komplikationen verbunden. Die Schulung in der Anwendung von AID sollte evaluiert werden, um Wissenslücken von Anfang an zu identifizieren.

Dieser Artikel erscheint als Teil des wöchentlichen Letters zu hochaktuellen Entwicklungen im Bereich Diabetes Technologie. Nutzen Sie das nebenstehende Formular um sich für den diatec weekly Newsletter anzumelden!

Mit freundlichen Grüßen

![]()